|

Beghine: donne moderne nel Medioevo

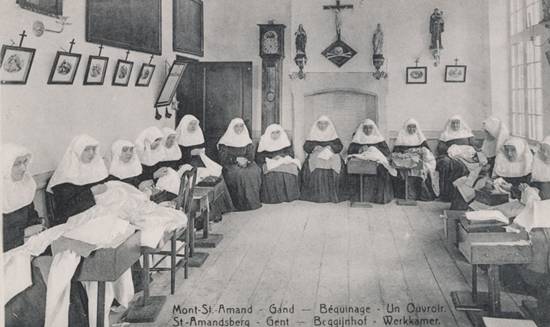

Un dipinto che ritrae le

beghine intente nel produrre merletti e ricami. Beghine nel Belgio

Il

fenomeno del “beghinaggio” costituisce uno degli aspetti più singolari della cultura

fiamminga. Dal 1233 (anno in cui Jaques de Vitry ottenne dal papa

l’autorizzazione di costruire comunità di “beghine disciplinate”) sino al

XVIII secolo in molte città del Belgio furono costruiti interi quartieri

dipinti di bianco, abitati dalle “beghine”, pie donne che volutamente non

monache trascorrevano un’esistenza da benefattrici alla ricerca dell’amore

verso Dio. Si pensa che tra loro ci

fossero parecchie mogli dei crociati che decisero di trascorrere i lunghi

anni in attesa del ritorno dei mariti, dedicando il loro tempo ai più

bisognosi. A Bruges c’è un

antico e pittoresco beghinaggio della città, fondato da Margherita contessa

di Fiandra e principessa di Costantinopoli nel 1245. Per poterlo

visitare, basta attraversare un ponte a schiena d'asino che congiunge la

Begijnhof (piazza della vigna).

Attualmente il Beghinaggio di Bruges è abitato

da monache benedettine, i cui abiti riconducono alla moda del XV secolo. Vicino al beghinaggio

si estende il conosciutissimo Minnewater (lago dell'amore) con la casa di

guardia della chiusa, il ponte e la torre delle polveri. Nel quattordicesimo

e quindicesimo secolo Bruges fu una metropoli del mondo economico. La parte

storica della città ci conduce al periodo borgognone: la chiesa gotica di San

Giacomo, il palazzo dei Duchi di Borgogna, le logge dei mercanti genovesi,

fiorentini e veneziani, le ricche case signorili, e il palazzo Bladelin,

l’antico porto con il Dazio e la Loggia dei Borghesi.

Beghina mentre lavora sul

suo cuscino Quello

che noi appassionati di merletti non dobbiamo dimenticare è il contributo che

le beghine hanno dato al merletto. Queste donne vivevano in comunità

indipendenti, guadagnandosi da vivere, spesso nelle industrie tessili. La

produzione di merletti era un'attività vitale, svolta ad un alto livello di

qualità.

Velo da benedizione, in pizzo di Bruxelles di

grande pregio, realizzato anticamente per la chiesa del Beghinaggio. L'epoca

della sua esecuzione è compresa tra il 1700 e il 1750. (Nel 1904 veniva

catalogato al Musée du Cinquantenaire di Bruxelles).

Muore l’ultima beghina, articolo di Alba Tobella per “Il País”, 24 aprile

2013. È morta mentre dormiva senza sapere che stava

chiudendo l’ultima porta dell’esistenza delle beghine. La sorella Marcella

Pattyn, scomparsa il 14 aprile a 92 anni, era l’ultima rappresentante di una

delle esperienze di vita femminile più libere della storia, secondo gli

esperti. Nel Medio Evo, nella rigidità dei dettami religiosi, iniziarono a

comparire comuni di queste donne che giravano libere, erano democratiche e

lavoravano per guadagnarsi il pane e compiere opere caritatevoli. Erano

comunità di donne spirituali e laiche, votate a dio, ma indipendenti dalla

gerarchia ecclesiastica degli uomini. Nacquero in un momento di

sovrappopolazione femminile, quando due secoli di guerra si erano portati via

una notevole quantità di uomini, e i conventi venivano riempiti come

alternativa al matrimonio o alla clausura. Era il XII secolo, e le comunità

di beghine, donne di tutte le classi sociali, cominciarono a diffondersi

nelle Fiandre, nel Brabante e in Renania. Grazie alle opere che facevano per

la comunità – erano infermiere per gli ammalati e gli invalidi, insegnati per

bambine svantaggiate e anche responsabili di numerose cerimonie liturgiche –

molte famiglie abbienti gli lasciavano le proprie eredità, e le donne ricche

si davano al beghinaggio. La maggior parte delle sorelle praticava qualche

arte, specialmente la musica – Pattyn suonava il banjo, l’organo e la

fisarmonica – ma anche la pittura e la letteratura. Gli studiosi considerano

poetesse come Beatrice di Nazaret, Matilde di Madgeburgo e Margherita Porete

come precorritrici della poesia mistica del XVI secolo, oltre a essere le

prime ad utilizzare per i loro versi le lingue volgari invece che il latino.

Vivevano in celle, case o gruppi di abitazioni, dichiarati dall’Unesco

patrimonio dell’umanità nel 1998, che potevano abbandonare in qualsiasi

momento per sposarsi e formare una famiglia, ma a livello spirituale non si

sposavano con altri se non con Dio o con i più svantaggiati. Di questi gruppi

facevano parte anche donne sposate che si identificavano con il desiderio di

condurre una vita di spiritualità intensa nei beghinaggi delle proprie città. Elena Botinas e Julia Cabaleiro autrici del libro

“Les beguines. La raó illuminada per amor”, definiscono il movimento come un

luogo spirituale e pragmatico allo stesso tempo, che rompe con la diversificazione

che la chiesa imponeva fra orazione e azione. Uno spazio che non è domestico,

né claustrale, né eterosessuale. È uno spazio che le donne condividono a

margine del sistema di parentela patriarcale, in cui vine superata la

frammentazione spaziale e comunicativa, e che si mantiene aperto alla realtà

sociale che lo circonda, in cui e sotto cui operano, diluendo la divisione

secolare e gerarchizzata tra pubblico e privato e che, per tanto, diventa

aperto e chiuso allo stesso tempo”, spiegano. Secondo la versione più diffusa, un gruppo di

donne costruì il primo beghinaggio nel 1180 a Liegi (Belgio), vicino alla

parrocchia di San Cristobal e adottarono il nome da padre Lambert Le Bège.

Altre versioni sostengono che “beghina” significhi semplicemente colei che

prega, o che chiede (da beggen, in tedesco antico pregare, chiedere), e pure,

nella versione meno condivisa fra gli storici, che la loro esistenza risalga

all’anno 692, quando santa Begge aveva fondato la comunità. Sono trascorsi due secoli di rapida espansione,

ma le denunce di eresia le frenarono quando la Chiesa cominciò ad accorgersi

che attiravano donazioni “che le appartenevano”. Si insediarono in tutte le

grandi città francesi e tedesche, ma la persecuzione le fece tornare a

raccogliersi in Belgio, da dove venivano. Pagarono, anche con la morte, per

le libertà economiche, sociali e religiose che avevano acquisito. Margherita

Porete fu bruciata viva nel 1310. Le accusavano di confondere i monaci, e di

irretirli quando andavano a confessarsi nei monasteri vicini, e le trattavano

come le uniche donne libere dell’epoca: le streghe. “Il movimento delle

beghine seduce perché propone alle donne di esistere senza essere né mogli né

monache, libere in tutto dalla dominazione maschile”, spiega Régine Pernoud

nel libro La Vergine e i santi nel Medioevo. E così come seduceva le donne,

inquietava gli uomini. Con le loro conquiste tornarono a casa. Tornarono

nei Paesi Bassi e in Belgio, anche se alcuni beghinaggi resistettero in giro

per l’Europa. La comunità più cospicua si racchiuse in un grande beghinaggio

a Courtrai, la cittadina nel sud del Belgio dove morì Marcella Pattyn la

settimana scorsa. Dopo che il loro modo di vivere senza regole e senza

padroni ebbe fatto infuriare i garanti dell’ordine, rinunciarono a un certo

radicalismo e scelsero di convivere con la Chiesa per assicurarsi una

sussistenza, durante i secoli, per morire, oggi, nel silenzio. Groot Begijnhof

o Grand Béguinage, patrimonio Mondiale dell’Umanità Bibliografia Les dentelles a lʼaiguille, Antoine Carlier de Lantsheere, 1904 Si consiglia di leggere anche questo

libro Sitografia https://archive.org/details/lesdentelleslaig00carl/ La traduzione dell’articolo dallo spagnolo al’italiano è opera di

https://lanuvoladismog.wordpress.com/ I testi sono

dell’autrice del sito frutto di una accurata e laboriosa ricerca. E’ vietata

qualsiasi forma di riproduzione, anche parziale, di questa e di tutte le

pagine del sito. |